Nella settimana che incorona il Festival della Canzone italiana ai massimi livelli di gradimento televisivo, non si può non parlare di canzonette e degli aneddoti ad esse legati. Infatti la kermesse sanremese ha sempre riscontrato grande successo nelle nostre campagne soprattutto negli anni settanta, quando “i pochi proprietari di un apparecchio tv invitavano i vicini ad assistere allo spettacolo canoro” come ricorda Orsetti nel suo “La Civiltà Contadina nelle Marche del Novecento”. E siccome questo accadeva sempre intorno al carnevale, la televisione accompagnava la veglia e la vergara friggeva le castagnole per la gioia degli astanti.

Nella settimana che incorona il Festival della Canzone italiana ai massimi livelli di gradimento televisivo, non si può non parlare di canzonette e degli aneddoti ad esse legati. Infatti la kermesse sanremese ha sempre riscontrato grande successo nelle nostre campagne soprattutto negli anni settanta, quando “i pochi proprietari di un apparecchio tv invitavano i vicini ad assistere allo spettacolo canoro” come ricorda Orsetti nel suo “La Civiltà Contadina nelle Marche del Novecento”. E siccome questo accadeva sempre intorno al carnevale, la televisione accompagnava la veglia e la vergara friggeva le castagnole per la gioia degli astanti.

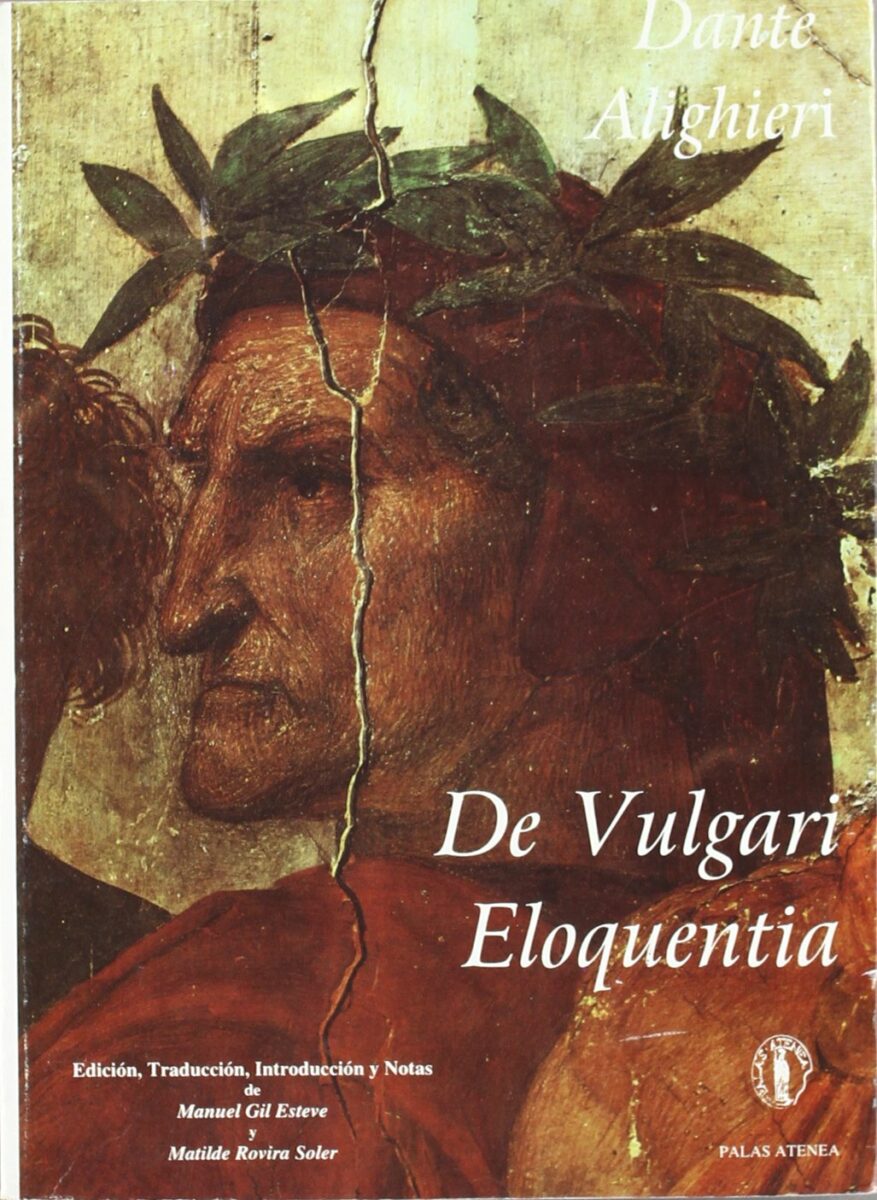

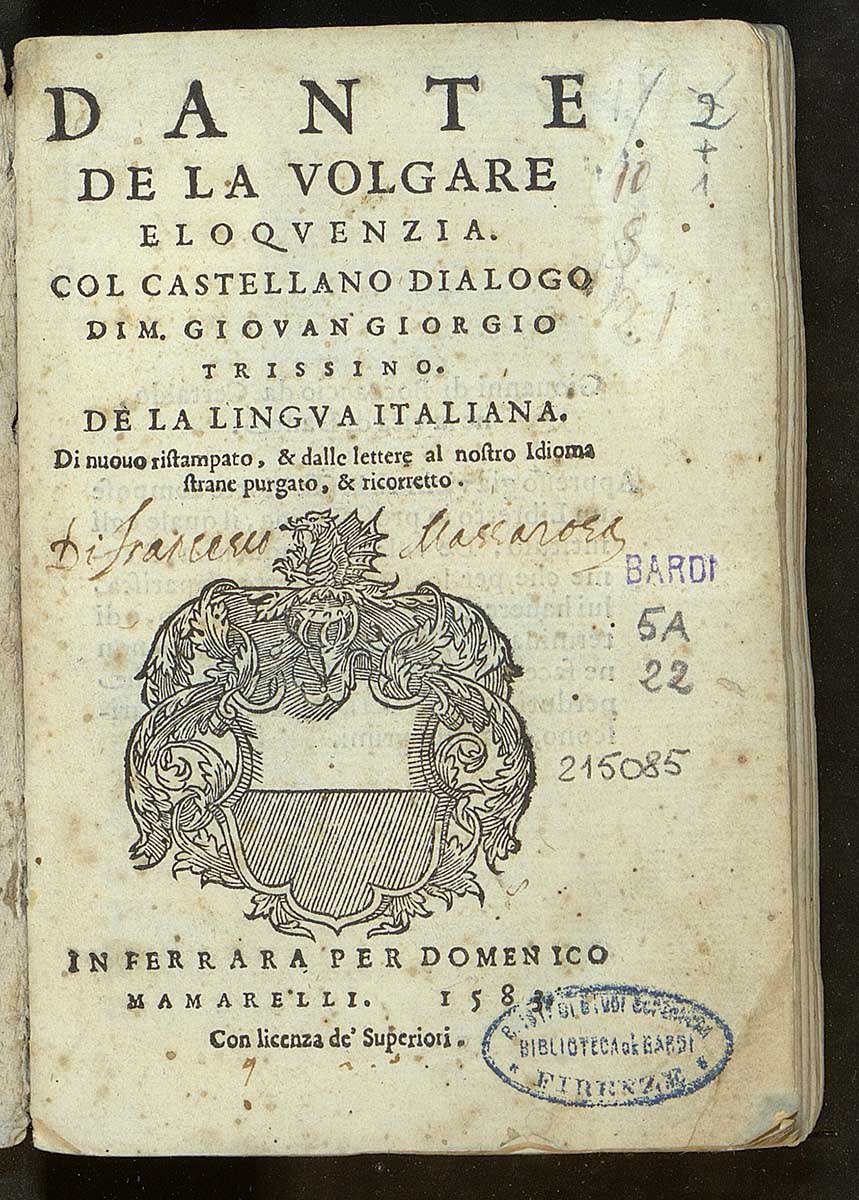

A tal proposito e parlando di canzoni, forse non tutti sanno che il più antico componimento riconducibile ad una sorta di canzone o filastrocca contadina regionale, risale addirittura al tempo di Dante e viene conservato negli archivi Vaticani al codice 3793, all’interno di un’edizione della Società Filologica Romana ne “Il Libro di Varie Romanze Popolari”. Il Sommo Poeta stesso ne cita i primi due versi nel “De Vulgari Eloquentia” (“Una fermana iscoppai da Cascioli, / cita cita se ‘n gìa ‘n grande aina”) e dalla prima riga si capisce subito che la questione è assai piccante ma non a caso di “volgare” si sta discettando. Il brano è citato come esempio di “improperium” del dialetto romano, spoletino e marchigiano. Sì, insomma una sorta di presa in giro sulle cadenze locali che “un tal fiorentino di nome Castra” aveva messo in versi. In realtà Dante giudica il componimento perfetto nella struttura metrica. “Si tratta – come scrive il Professor Febo Allievi (già docente di storia delle tradizioni popolari presso l’Università di Macerata) – di una breve vicenda agreste di due giovani maturi (una donna dei campi e forse un giullare o cavaliere di passaggio), che si conclude nell’intesa goduta nella quiete dell’atterrato”. Detto in parole povere, il giullare ci prova e la donzella, dopo reiterati dinieghi, ci sta! I due, furtivamente, si accomodano in un fatiscente edifico (atterrato) che studi filologici hanno ubicato lungo la riva destra del fiume Chienti, tra Trodica e Corridonia.

Detta così sembrerebbe una piccante storiella messa in versi per dileggio da uno spocchioso fiorentino. Tuttavia, approfondendo la questione, sembra che la fugace scappatella abbia appassionato i filologi per diversi secoli. Infatti, il testo originale è quanto meno criptico ed esempio di primo accenno di lingua volgare locale. Va aggiunto che anche la traduzione ritmica su cui si sono cimentati per decenni i più importanti studiosi, non chiarisce la questione in maniera definitiva.

A rimescolare le certezze dantesche ci pensa il Codice Vaticano sopra menzionato che attribuisce lo scritto non a un tale fiorentino di nome Castra ma a talaltro Messer Osmano (osimano). Ora va specificato che il titolo “Messer” non era riservato a giullari ma a giudici o cavalieri.

C’è da chiedersi a questo punto perché Dante si sia poi appassionato così tanto alla questione da riportarla su una delle sue opere più importanti (il “De Vulgari Eloquentia”). Probabilmente l’interesse non riguarda certo senili pulsioni voyeuriste, piuttosto il fatto che “Castra” e “Messer Osmano” siano la stessa persona: si tratterebbe di un fiorentino di nobile levatura, forse conosciuto personalmente da Dante stesso, che si è trovato a ricoprire importanti incarichi ad Osimo e che solo per questa sua permanenza nella città dei “Senza Testa” sia stato soprannominato “l’Osimano”, cosi come viene appellato “l’americano” chi fa ritorno da una lunga permanenza negli Stati Uniti dove magari era emigrato.

Certo resta intrigante e di buon auspicio la possibilità che uno tra i primi testi della letteratura italiana nasca dalla creatività di un “Messer Osmano” di ottocento anni fa.

Qualunque sia la versione più veritiera, saranno gli studiosi a dipanarne le sorti. Rimane il fatto innegabile che “la Canzone di Castra” funge comunque da importante pietra miliare nel lungo cammino percorso dal vernacolo regionale. Un idioma che da Pesaro ad Ascoli vive di mille sfaccettature, con toni, cadenze e musicalità completamente differenti, nel pieno rispetto del fatto che, come recitava una pubblicità, le Marche sono e restano una regione al plurale, anche nella lingua. Una sorta di Torre di Babele racchiusa tra Appennino ed Adriatico dove, come recita un vecchio adagio dorico accreditato a tal Barigelo (al secolo Barigelli) “a discore nun è fadiga!” e si narra fosse anche balbuziente.

Dal…focolare del Teatro Ariston per il momento è tutto, a voi la linea.

Una Fermana iscoppai da Cascioli:

cetto cetto se gia in grand’aina

e cocino portava in pignoli

saïmato di buona saina.

Disse: «A te dare’ rossi trec[c]ioli

e operata cinta samartina,

se comeco ti dài ne la cab[b]a;

se mi viva, mai e boni scarponi».

«Soca i è, mal fa-i che cab[b]a

la fantilla di Cencio Guidoni.

Ka donno meo me l’à-i comannato,

ca là i’ le ne vada a le rote,

i[n] qual so’, co lo vitto ferato

a li scotitori, che non me ’n cote,

e con un truffo di vin misticato,

e non mi scordassero le gote

e li scat[t]oni per ben minestrare

la farfiata de lo bono farfione.

Leva ’nt’esso, non m’avicinare,

ou tu semplo, milenso, mamone!»

Ed io tut[t]o mi fui spaventato

per timiccio. Che nonn- asatanai?

Quando la Fermana tansi ’n costato,

quella mi diede e disse «Ai!

O tu cret[t]o, dogliuto, crepato,

per lo volto di Dio, mal lo fai,

che di me non puoi aver pur una cica,

se [già] non mi prend[ess]i a noscella.

Escion[n]a, non gire per la spica,

sí ti veio arlucare la mascella!»

«[O] Fermana, se mi t’aconsenchi,

duròti panari di profici

e morici per fare bianchi denchi:

tu·lli à torte, se quisso no ’rdici.

Se Dio mi lasci passare a lo Clenchi,

giungeròtti colori in tralici».

«E io piú non ti faccio rubusto

poi cotanto m’ài sucotata:

vienci ancoi, né sia Pirino rusto,

ed adoc[c]hia non sia stimulata».

A bor[r]ito ne gío a l’ater[r]ato,

ch’era alvato senza follena;

lo battisac[c]o trovai be·llavato,

e da capo mi pose la scena;

e tut[t]o quanto mi fui consolato

ca sopra mi git[t]ò buona lena;

e conesso mi fui apat[t]ovito

e unqua mè’ non vi’ [quando] altr’éi.

«Ma-i fai com’omo iscionito:

be’ mi pare che tu mastro èi».